Prælegendum

La comune passione per la liturgia, la musica sacra - specie declinate nella dimensione della lex orandi locale - e da ultimo, ma non certo per importanza, una profonda amicizia con Gianluca Gortan Cappellari , hanno determinato i contorni di un progetto volto allo studio e diffusione del patrimonio cultuale facente parte dell'uso liturgico aquileiense tramontato alle soglie del XVII secolo. Questi intenti hanno potuto conoscere una concretezza, in un contesto di ottima sinergia, mercè l'entusiastico accoglimento dell'idea da parte dell'amico e collega giornalista Ivan Bianchi, direttore responsabile di "Nuova Iniziativa Isontina". Il numero 88 (maggio 2023) della Rivista ha ospitato un nostro contributo inteso a ricostruire ed approfondire la celebrazione dei Vesperi pasquali ad Aquileia e nel suo territorio e qui, grazie al consenso della direzione della testata, posso riprendere sul mio blog. L' intenzione è di proseguire in questo filone con l'augurio che questo contributo sia il primo di una lunga serie. Un ringraziamento speciale è dovuto al "Centro per la Conservazione e la Valorizzazione delle Tradizioni Popolari di Borgo San Rocco-ODV", editore del Periodico "Borc San Roc", ultima rivista di studi storici del goriziano, in particolare al suo direttore, l'amico e confratello d'abito teutonico, Vanni Feresin, per il prezioso e fattivo contributo sine qua non.

Trattandosi di un articolo dallo sviluppo articolato, dotato di un ampio corredo di note a piè di pagina, trascrizioni musicali ecc. offro, più sotto ed alla fine del contributo, la possibilità di effettuare un download di una versione integrale in formato *pdf comodamente stampabile, il lettore potrà anche salvare e stampare l'inserto della rivista con l'intera ricostruzione liturgico-musicale del rito trattato.

Francesco G. Tolloi

francesco.tolloi@gmail.com

Effettua il download dell'intero articolo

con la ricostruzione liturgico-musicale

in formato pdf (A5)

Pasqua

e Battesimo

Nella vigenza dell’arcana

disciplina del catecumenato, la notte del Sabato Santo si chiudeva il percorso

formativo di coloro i quali aspiravano ad entrare nella comunità cristiana

mediante la solenne ricezione del Battesimo. Immersi nel Sacro Fonte i neofiti

indossavano una candida veste (alba) che avrebbero mantenuto per otto

giorni (settimana in albis). Anche volendo limitare la chiave di lettura

del Battesimo alla sola dimensione immanente e agli aspetti meramente

antropologici, si evince facilmente la rappresentazione di una morte ed una

conseguente rinascita: per usare categorie paoline si può ben dire che, per

mezzo di quel lavacro, muore l’uomo vecchio e risorge l’uomo nuovo, il

cristiano. Appare perciò pienamente comprensibile che, fin dagli albori della

sua storia, la Chiesa abbia caricato di contenuti battesimali la Pasqua

(passaggio) come si osserva chiaramente in tutte le tradizioni liturgiche

d’oriente ed occidente. Un tanto si

rende particolarmente evidente ancora oggi nei riti della veglia pasquale in

cui una parte consistente ha come fulcro il fonte battesimale. È però

interessante notare come nella lex orandi locale, legata all’uso

liturgico aquileiense, i secondi Vesperi della domenica di Pasqua ,

ed anche quelli dell’Ottava, assumevano particolari connotati, con specifiche allusioni

al Battesimo che appaiono significative e degne d’attenzione.

L’uso

liturgico aquileiense

Abbiamo qui preferito la

locuzione “uso liturgico aquileiense” anziché ricorrere al termine “rito”, ciò

soprattutto perché tali costumanze cultuali della Provincia ecclesiastica di

Aquileia, perdurate sino alle porte del XVII secolo, erano, specie in

prossimità dell’epoca dell’abbandono, come ritiene tra gli altri anche il

liturgista Archdale King, ridotte a una variante del rito romano d’utilizzo

quasi generale .

Nel macrocontesto dato della riforma romano carolingia, essendo patriarca San

Paolino, Aquileia si orientò verso il rito romano. In particolare, all’epoca

dell’autore della Historia langobardorum, si trattò di esercitare l’opzione tra il rito romano e quello

ambrosiano: la complessa faccenda si risolse, affidandola al “giudizio divino”,

con l’adozione del primo. Conseguenza di questa antica decisione è l’esiguità

delle fonti per quello che fu il rito aquileiense propriamente detto, tanto che

oggi sarebbe estremamente complesso, se non impossibile, ricostruire il rito in

uso anteriormente ai fatti qui succintamente richiamati. Tuttavia si possono

riscontrare nei secoli successivi degli usi locali peculiari, documentati dalle

fonti manoscritte ed a stampa, che si estrinsecano durante il cursus

dell’anno liturgico e che appaiono sicuramente meritevoli di indagine, approfondimento

e confronto. Essi furono destinati a perdurare sino al Sinodo provinciale di

Udine del 1596, tenutosi sotto la presidenza del patriarca Francesco Barbaro,

che ne stabilì l’abbandono.

|

Frontespizio dell'ultima edizione a stampa

del Messale aquileiense (Venezia, 1519) |

Fonti

sul Vespero Pasquale ad Aquileia

Entrando nel merito

dell’argomento specifico di questo scritto, va constatata l’assenza di fonti

risalenti agli albori della Chiesa di Aquileia che permettano di caratterizzare

un eventuale rito pasquale vespertino proprio delle origini: indicazioni in

merito non si riscontrano nemmeno nei pur altrimenti preziosissimi “Sermoni

liturgici” di San Cromazio .

Per gli ultimi secoli dell’uso aquileiense, sono invece diverse ed articolate

le fonti che ci testimoniano la celebrazione e la rilevanza di questo rito in

ambito “patriarchino”. Prima di discuterne le possibili origini ed indicare

delle analogie in altri usi liturgici locali, sarà opportuno descriverne le

caratteristiche e lo svolgimento come potrebbe essere stato celebrato sino al

Sinodo di Udine, confrontandolo specialmente alla forma più strettamente romana

che ci viene attestata dal Breviarium Romanum promulgato nel 1568 da

papa San Pio V (editio princeps) .

Va notato altresì che, nell’area di nostro interesse, non si riscontra una

totale uniformità degli usi e ciò sia sotto il profilo cronologico sia relativamente

alla distribuzione geografica. Nel tentativo di operare una ricostruzione del

rito che sia la più attendibile possibile, è innanzitutto necessario escludere,

almeno ad una prima analisi, tutti i libri liturgici pur in dotazione alla

Chiesa locale ma non di chiara origine aquileiense, tra i quali numerosi codici

di area italiana e soprattutto germanica, giunti in larga parte in queste terre

al seguito dei numerosi Patriarchi d’oltralpe che si sono succeduti sulla

Cattedra di Ermacora .

Tali libri, pur certamente usati e tramandati nel patriarcato, non

costituiscono tuttavia testimonianza di un uso locale, avendo tutt’al più

contribuito allo sviluppo organico dello stesso. Per il rito in esame, tra le

fonti liturgiche manoscritte, ovvero breviari, antifonari e processionali di

certa origine aquileiese, è possibile osservare l’esistenza di quattro varianti

o tradizioni distinte: due più antiche relative a San Daniele del Friuli

(secoli XI-XII) e Cividale (secoli XII-XIII) e due in larga parte successive,

una riguardante il rito per come si svolgeva nella Basilica patriarcale di

Aquileia (secoli XIII-XIV), l’altro per l’uso della Collegiata di Cividale

(secoli XIV-XV) . Le principali differenze saranno

brevemente citate più avanti e sono più dettagliatamente riscontrabili nella

tabella proposta. Al momento basti generalmente osservare come lo sviluppo

cronologico di tali variazioni appaia compatibile con un’evoluzione almeno in

parte locale del rito: le fonti più antiche, infatti, pur con alcune

differenze, presentano maggiori analogie con i primi testimoni latini mentre le

più recenti se ne discostano maggiormente anche con l’introduzione di ulteriori

elementi riscontrabili solo su base locale. In questo contesto, il rito

presente nei libri liturgici redatti per l’utilizzo nella Basilica Patriarcale

di Aquileia, può essere considerata come la matura evoluzione della forma

locale dei Vesperi pasquali, già in parte attestata nel XII secolo ,

e rappresenta la variante più diffusa nei testimoni noti, nonché quella

trasmessa alle edizioni a stampa .

Essa sembra, peraltro, aver costituito la base per l’introduzione di ulteriori

elementi, avvenuta successivamente a Cividale. Inoltre, sono sempre i libri di

Aquileia, redatti per le celebrazioni del Pontifex,

ovvero del Patriarca, che forniscono gran parte dei dettagli cerimoniali,

tramandando le più ricche indicazioni rubricali. Per questi motivi si

considererà tale variante come versione di riferimento sia nella descrizione sia

nella ricostruzione del rito.

La

celebrazione del Vespero di Pasqua

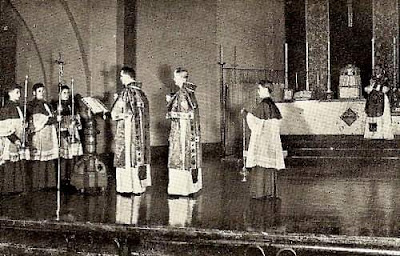

Il clero faceva accesso al coro

processionalmente: precedeva un chierico con il turibolo, altri tre con la

croce astile ed i candelieri, quindi un suddiacono parato con piviale bianco

che portava l’evangeliario, seguiva il resto del clero e dunque l’officiante.

Giunti al luogo deputato il celebrante incensava il testo del santo Vangelo che

poi baciava .

L’ora canonica del Vespero pasquale, di cui possiamo individuare più momenti

distinti ma collegati, veniva aperta dal canto delle nove invocazioni del Kýrie

eléison (a similitudine della Messa) . Nell’uso aquileiense, così come nel

rito romano, il Vespero veniva aperto d’abitudine dall’ invocazione Deus in

adjutórium meum inténde, mutuata dal Salmo 69, ma a Pasqua, nel nostro uso

locale, si aprivano allo stesso modo anche la celebrazione delle altre ore

canoniche, dall’Ora minore di Sesta della domenica pasquale a quella di Terza

del sabato in albis .

Le invocazioni, dal punto di vista musicale, venivano modulate allo stesso modo

riscontrabile nell’Ordinarium I, Lux

et orígo, che l’edizione vaticana dei libri gregoriani riserva al tempo

pasquale .

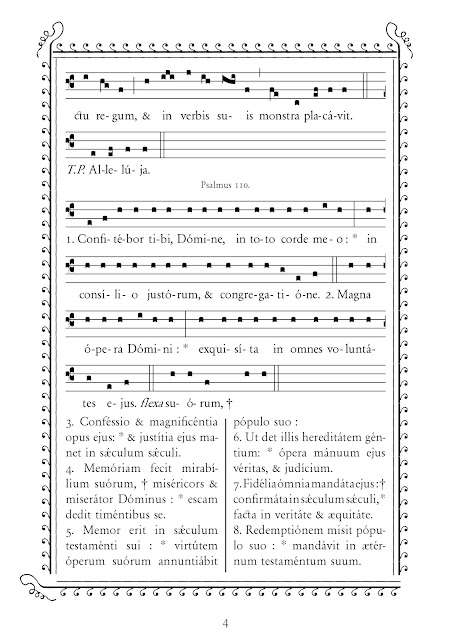

A questo punto veniva intonata un’antifona dell’VIII modo gregoriano, che ha come

testo l’invocazione Allelúja ripetuta quattro volte. Si segnala

l’esistenza di una variante con Allelúja triplicato, riportata, con

relativa melodia in notazione adiastematica, nel codice San Daniele 4. La stessa antifona era ripetuta dopo il canto

dei salmi 109 (Díxit Dóminus Dómino meo), 110 (Confitébor tibi Dómine

in toto corde meo) e 111 (Beátus vir qui timet Dóminum),

comunemente assegnati, anche nel Breviarium Romanum, ai Vesperi della

domenica ed anche a Pasqua, domenica per antonomasia .

Nel rito romano stricto sensu ciascuno dei salmi era preceduto e seguito

da un’antifona mutuata dalle Lodi del giorno. Mentre nei testimoni locali più

antichi, quali il summenzionato codice sandanielese ed il Breviario di Cividale

XCI, si registra l’uso di completare l’usuale salmodia del Vespero domenicale

con il canto dei salmi 112 (Laudáte pueri Dóminum) e 113 (In éxitu

Israël de Ægýpto), nelle altre fonti, più tardive e diffuse, si registra

l’uso di eseguire l’Hæc dies (Sal. 117, 24), ossia lo stesso brano che

la Messa del giorno assegna come graduale, di cui segue quasi del tutto la

notazione delle edizioni vaticane .

Mentre ad Aquileia il versus è il medesimo utilizzato nella Messa (Confitémini

Dómino, quoniam bonus; Ps. 106, 1),

a Cividale risulta in uso una versione diversa: Confitémini Dómino, fílii

Israël, quia non est álius Deus præter eum: ipse liberávit nos propter

misericórdiam suam; aspícite quæ fecit nobíscum, ut enarrém ómnia mirabília

ejus. Allelúja. (componimento basato su Tob. 13,3-7;

Trascrizione 1) .

Senza

soluzione di continuità veniva quindi cantato l’Allelúja con il versetto

Pascha nostrum (I Corinzi, 5, 7) in tutto simile, per testo e melodia, a

quelli del Messale e Graduale romano

e, parimenti, dei testimoni aquileiensi. Nella circostanza del Vespero si

aggiungeva l’ulteriore versetto, sempre su testo paolino, Epulémur in ázymis

sinceritátis et veritátis (I Corinzi, 5, 8). La rubricazione talvolta

piuttosto meticolosa, in particolare dei codici in uso ad Aquileia ma anche del

Breviarium del Capitolo di Trieste ,

fa trasparire uno spiccato gusto per la drammatizzazione, ottenuta mediante una

serrata alternanza tra i cori che si dividono le singole parti dei brani .

Veniva dunque eseguita l’antiphona ad evangelium, locuzione che indica

che il breve componimento prelude e segue il cantico evangelico di San Luca (Lc

1, 46-55) ossia il Magníficat. Il testo dell’antifona in uso ad

Aquileia, almeno dal XII secolo, «notevole per il ritmo e per la rima» ,

così recita: Post passiónem Dómini, factus est convéntus, quia non est

invéntum corpus in monuménto. Lapis sustínuit perpétuam vitam monuméntum

rédidit cœléstem margarítam. Allelúja. Dal

punto di vista musicale si tratta di un brano del I modo che non tradisce nulla

di particolarmente originale, trattandosi come frequente nella prassi dell’epoca,

del riutilizzo di una melodia antifonaria che potremmo definire di repertorio .

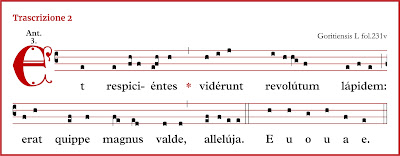

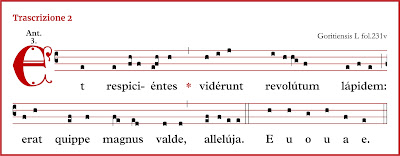

Va qui notato che nei già citati codici della Guarneriana e nell’antico Breviario

cividalese, l’antiphona ad Magníficat è la stessa del rito

romano (Et respiciéntes;

Trascrizione 2),

mentre i testimoni, più tardi, di Cividale riportano l’antifona: Et

[/Hæc] dicébant ad ínvicem quis revólvet nobis lápidem, ab hóstio monuménti,

allelúja, allelúja (Trascrizione 3)

.

Quest’ultima

è un’antifona in VIII modo non comune nel repertorio romano, tuttavia attestata

pur con varianti in numerosi codici d’oltralpe ed anche in area padana . Durante

il canto del Magníficat, sebbene le indicazioni rubricali dei codici

tacciano in tal senso, possiamo ritenere che avvenisse l’incensazione

dell’altare, del clero e del popolo secondo l’uso generalmente diffuso. Dopo il

Magníficat e la ripetizione della relativa antifona, l’officiante cantava

l’Orazione che corrisponde alla collecta, di matrice gregoriana,

presente nel Missale Romanum (ed anche in quello aquileiense) nella

Messa del giorno .

È

proprio in questo momento che la celebrazione del Vespero pasquale assumeva dei

toni altamente caratteristici: usualmente la celebrazione delle ore canoniche è

caratterizzata dalla “staticità”, nel comune immaginario si ha il clero assiso

nei suoi stalli che salmodia leggendo dai libri sorretti dal badalone e ci si

limita a spostarsi dal choro – luogo eletto alla celebrazione

dell’Ufficio Divino – per incensare l’altare ai cantici evangelici delle Lodi e

del Vespero, qualora celebrati solennemente. In questa occasione, e per tutta

l’Ottava pasquale, nella nostra tradizione locale si compivano delle

processioni che raggiungevano quei luoghi che evocavano i misteri celebrati nei

giorni precedenti, una sorta di itinerante ripasso, quasi un ideale

pellegrinaggio catechetico per riviverli ed imprimerli indelebilmente nella

memoria. La prima processione si dirigeva alla Croce, simbolo per eccellenza

della redenzione, o all’altare ad essa dedicato, nel caso fosse presente come ad

Aquileia e Cividale .

Ivi si cantava il responsorio Christus resúrgens che i codici locali

tramandano in due versioni diverse, una più lunga, ricca ed ornata in uso a

Cividale (Trascrizione 4), l’altra più stringata ed essenziale.

Il testo, attribuito a re Roberto

II di Francia (Roberto il Pio, 972-1031), appare un rimprovero, se non una vera

e propria invettiva, nei confronti dei crocifissori ai quali viene opposta la

prova della resurrezione del Signore che si ha dalla pietra del sepolcro rovesciata. La già

accennata tendenza ad un approccio quasi teatrale, incluso l’inserzione nel

rito di responsori articolati o perfino azioni drammatiche paraliturgiche non è

certamente esclusivo dell’area aquileiese. Essa piuttosto rientra nel canone poetico-estetico caratterizzante gran

parte dell’arte sacra medievale, e che include un profondo intento didascalico.

Tuttavia, è proprio in area aquileiense, ed in particolar modo a Cividale nel

XIII-XIV secolo, che risulta particolarmente diffusa e sviluppata .

Studi recenti su manoscritti di area padovana inoltre suggeriscono che la

propensione alla teatralità potesse essere, in epoca più remota, un tratto

comune di tutta l’area anticamente legata al Patriarcato .

La tendenza drammaturgica espressa dall’articolazione di questo responsorio va ascritta

ad un contesto caratterizzato dalla frequente inserzione, all’interno dei sacri

riti, di vere e proprie rappresentazioni. Tali drammi si svolgevano tenendo in considerazione

anche l’aspetto spaziale della liturgia, rappresentando in luoghi liturgici specifici

(ad esempio presso il sepulchrum ecc.)

i relativi eventi evangelici. In tale luce, l’approccio drammatico non si

riduce ad un mero intento didascalico, distinguendosi in ciò dalla sacra

rappresentazione, bensì esprime una dimensione sacra, e quindi propriamente

liturgica, riconducibile al principio di exemplum

ed imitatio

ed, in ultima analisi, di riattualizzazione che è cardine fondante la liturgia delle

Chiese apostoliche. Compiuta

l’incensazione - dopo il versetto Dicíte in géntibus [/natiónibus],

allelúja, cui si rispondeva Quia Dóminus regnávit a ligno, allelúja

– l’officiante cantava un’altra orazione (Deus qui ad ætérnam vitam),

ancora una volta di tradizione gregoriana .

A

questo punto si riformava il corteo processionale per dirigersi alla volta del

fonte battesimale che - almeno nelle chiese più importanti, come Aquileia e

Cividale sino al principio del XVII secolo - era distinto dall’edificio

ecclesiastico principale ed anzi costituiva una costruzione autonoma a sé

stante dalle fattezze di una chiesa .

I processionali quattrocenteschi della collegiata cividalese assegnavano a

questo momento l’antifona In die resurrectiónis meæ, dicit Dóminus, allelúja,

congregábo gentes et cólligam regna, ut effúndam super vos áquam mundam,

allelúja (Trascrizione 5).

Come Et dicébant,

anche ques’antifona in VIII modo non trova riscontro nella tradizione liturgica

tridentina ed i testimoni esistenti sono prevalentemente d’oltralpe. L’uso di

questo testo nei Vesperi pasquali è però certamente molto antico e probabilmente

non locale: l’antifona, infatti, è presente, pur con melodia non uguale, nei

Vesperi pasquali di un codice liturgico del XI secolo in uso presso la Basilica

di San Pietro in Vaticano e che è generalmente considerato uno dei principali

testimoni superstiti del cosiddetto “canto romano antico” . È

inoltre interessante notare che tale antifona, con la stessa funzione, si

riscontra anche a Venezia negli usi peculiari della ducale basilica marciana,

perdurati sino ai primi anni del XIX secolo . Presso

il fonte battesimale, ornato ed illuminato a festa, l’antifona Vidi áquam (Ezech.

47, 1-9), del modo VIII - usualmente assegnata al rito dell’aspersione con

l’acqua prima della Messa di Pasqua e delle domeniche del tempo pasquale -

preludeva e faceva seguito al Salmo 112 (Laudáte puéri Dóminum) ed a

Trieste, come attesta il locale Breviarium del XV secolo, si cantava verosimilmente

sotto la stessa antifona, pure il Salmo 113 (In éxitu Israël). Il sacro

fonte veniva incensato e l’officiante cantava il versetto Dómine apud te

fons vitæ, allelúja cui si rispondeva Et in lúmine tuo vidébimus lumen,

allelúja. L’orazione Deus qui diversitátem géntium, il cui testo,

ancora una volta compreso nel Sacramentario gregoriano, si ritrova come collecta

del giovedì dell’ottava pasquale sia nel Missale Romanum sia in quello secundum

consuetudinem almæ Aquileyensis Æcclesiae, chiudeva questa fase del Vespero

di Pasqua .

|

| Battistero di Aquileia e dettaglio della vasca battesimale. |

Un altro

spostamento avveniva alla volta del “sepolcro”: esso, nella basilica poponiana

di Aquileia, è identificabile con la costruzione rotondeggiante, dell’XI secolo,

presente in principio della navata di sinistra . Va

notato che questo particolare luogo liturgico, anche se chiamato con lo stesso

termine con cui popolarmente si denomina l’“altare della reposizione” -

destinato tradizionalmente alla conservazione dell’Ostia consacrata nella Messa

in Cœna Domini del giovedì santo per la celebrazione della “Messa dei

Presantificati” del giorno successivo (secondo il Missale Romanum) –

conosceva, attorno ad esso, nell’usus aquilejensis, uno sviluppo rituale più ampio e

complesso nel corso delle funzioni del Triduo pasquale.

|

| Sepolcro della Basilica di Aquileia |

Al Vespero pasquale, presso

il sepolcro, si cantava l’usuale ultimo salmo del Vespero domenicale, ossia il

113 (In éxitu Israël), preceduto e

seguito dall’antifona Veníte et vidéte locum ubi pósitus erat Dóminus,

allelúja, allelúja. Il sepolcro veniva dunque incensato ed il versetto Surréxit

Dóminus de sepúlchro, allelúja – con la relativa risposta Qui pro nobis

pepéndit in ligno, allelúja – precedeva l’orazione Præsta quaésumus omnípotens

Deus che ritroveremo, con analoga posizione e destinazione, negli antichi e

abbandonati usi dell’Urbe .

Fatto ritorno in choro, la funzione si chiudeva con il canto del Benedicámus

Dómino, arricchito dalle invocazioni dell’Allelúja. Il Vespro si

chiudeva quindi con la benedizione del vescovo, se presente, per proseguire, in

ogni caso, con l’officiatura dell’Ora canonica di Compieta.

Secondo

i processionali di Cividale, la conclusione del Vespero pasquale presso la

Collegiata conosceva uno sviluppo di maggiore ampiezza e sarà interessante

notare di come alcuni elementi furono destinati ad una longevità che trascese

di gran lunga l’epoca dell’adozione dei libri liturgici “tridentini”. La

classica formula di congedo dell’officiatura delle Ore canoniche, ossia il Benedicámus

Dómino veniva preceduta da un particolare canto: Submérsus jacet Phárao (Trascrizione 6).

Sebbene le

rubriche dei manoscritti cividalesi indichino il componimento come Prosa,

il Submérsus è più propriamente un tropus alla formula del Benedicámus

Dómino. I tropi erano delle particolari inserzioni testuali che

precedevano, seguivano o persino inframmezzavano i formulari liturgici

ufficiali, che fiorirono in modo piuttosto lussureggiante ed anche

diversificato rispetto agli usi locali nel corso del Medioevo. Nel tentativo di

una restaurazione dell’originaria purezza ed uniformità, i redattori dei libri

liturgici compilati ad mentem dei dettami del Concilio Tridentino li

espunsero. Quello di Cividale, per motivi ignoti e difficilmente indagabili,

scampò de facto alle epurazioni di

Trento per giungere ancora in uso nell’età contemporanea. Questa singolare

sopravvivenza, limitata alla Collegiata di Cividale, forse potrebbe essere ricercata

nella tradizione locale secondo la quale il Submérsus sarebbe stato

importato in Friuli dal patriarca Bertoldo di Andechts (+ 1251). Il prelato

ungherese, signore temporale della Patria del Friuli, era cognato della figlia

di re Andrea, Santa Elisabetta d’Ungheria. Essendo la Santa, celebre per

munificenza e carità, benefattrice del Capitolo di Cividale, volle

espressamente che tale canto fosse adottato dal clero locale: mercé questa tradizione

il brano era detto popolarmente “ongaresco”. Tale ipotesi non convinceva il

Vale, che anzi avanzava l’ipotesi che il

Submérsus potesse essere stato composto da tale frater Antonius

Civitatensis, vissuto nel Quattrocento, autore anche di «[…] altre

produzioni musicali di sapore piuttosto leggero» .

Il canto del Submérsus - detto popolarmente “Fanò”, probabile corruzione

del termine Pharao - avveniva innanzi all’altare di San Donato ove era allestito

il sepolcro: come testimonia ancora monsignor Vale, fino alla sua epoca –

nonostante che per i riti del Missale Romanum servisse solo per le

funzioni del giovedì e venerdì della Settimana Santa – nel tempo pasquale si

mantenevano ancora gli arredi solenni e si lasciava la porticina del

tabernacolo aperta, un lacerto forse interpretabile come allusiva testimonianza

di quelle che erano state le costumanze rituali proprie all’epoca dell’usus

aquileyensis . Questo

brano è inoltre testimone di un’altra peculiarità del repertorio liturgico

musicale cividalese, ovvero l’ampio ricorso al cantus planus binatim, prima forma di sviluppo verso la polifonia,

nella quale due voci di canto piano si muovono autonomamente ed in parallelo,

pur in modo ancora non mensurale .

|

| Collegiata di Cividale |

Tale

pratica risulta ampiamente diffusa nel medioevo europeo, tuttavia il Submérsus, come alcune altre polifonie

primitive, non trova riscontro al di fuori dalle fonti cividalesi, circostanza

che ne suggerisce un’origine quasi certamente locale . Nel

contesto medievale europeo, sia la pratica compositiva del cantus planus binatim in generale che alcune specifiche composizioni

risultano essere ben più arcaiche dei testimoni pervenutici ed il loro uso,

soprattutto in ambito liturgico, è documentato in molti casi essere stato persistente

nel tempo .

Il Submérsus, tuttavia, utilizzando

la tecnica dello “Stimmtaush”, introdotta nel XII/XIII secolo, certamente non può

essere considerato appartenente al nucleo delle composizioni prepolifoniche più

arcaiche. In accordo con queste considerazioni stilistiche, è forse possibile

ipotizzare una data di composizione corrispondente alla prima metà del XIII

secolo, con un termine ante quem che

si può porre con certezza nel 1264, in corrispondenza alla datazione del testimone

più antico, ovvero il codice Cividale LVIII. È suggestivo osservare come tali

date siano pienamente compatibili con l’ipotesi tradizionale precedentemente menzionata.

Relativamente al perdurare dell’uso, Petrobelli riferisce che esso si mantenne

fino al 1960: si hanno partiture delle voci separate trascritte nel Settecento

ed alcune anche del 1921, una circostanza sicuramente insolita e rara, tanto da

far ritenere che non vi sia stata nessuna composizione polifonica che abbia

avuto un utilizzo così duraturo e prolungato nel tempo .

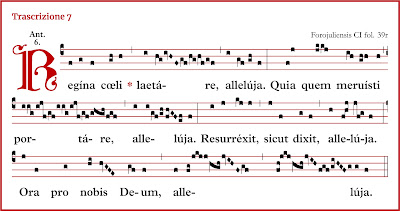

Il

sacro rito si chiudeva con la formula di congedo Benedicámus Dómino

arricchito dal triplice Allelúja (diversamente dal Breviarium Romanum

che ne prevede due) la cui esecuzione – con una melodia che il Papinutti

definisce «bella e ricca» -

secondo i codici della Collegiata era tradizionalmente affidata ad un bambino,

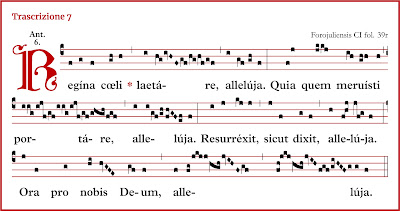

e dunque col canto dell’antifona Regina

Cœli (Trascrizione 7) .

Riguardo le

peculiarità specifiche che si mantennero in Cividale – verosimilmente fino al

1960 ossia fino quando si eseguiva ancora il Submérsus - è ancora il

Vale a ragguagliarcene: alla fine del Vespero si andava processionalmente,

attraverso la navata destra, fino alla porta maggiore del duomo ove si cantava

un’orazione, si raggiungeva il battistero laddove se ne cantava un’altra,

infine, al canto del salmo 112 (Laudáte puéri) si raggiungeva l’altare

di San Donato (adibito a sepolcro) per cantare il tropus. L’Autore, a

margine di questa stringata descrizione dello status quo ai suoi tempi, informa

che, all’epoca, simili usi sussistevano anche in altri luoghi dell’arcidiocesi

di Udine .

Purtroppo, a distanza di quasi centoventi anni dalla testimonianza del Vale,

non è possibile individuare i luoghi precisi cui allude l’Autore, ulteriori

dettagli ritualistici-cerimoniali o particolari brani eseguiti nella

circostanza, lacerti di quella che fu una più ampia lex orandi locale

che merita sempre di essere approfondita e conosciuta.

Considerazioni sulle origini e comunanze con altri

usi liturgici

|

| Tabella comparativa. Principali versioni dei Vesperi Pasquali nello sviluppo del Rito Romano e dell’Uso Aquileiense secondo le fonti citate nel testo. Per gli Ordines Romani si fa riferimento alla numerazione ed edizione dell’Andrieu, mentre le orazioni sono tratte dal Sacramentario Gregoriano. Per la ricostruzione del rito nella basilica di Aquileia sono stati utilizzati i seguenti codici: Gorizia A e B, UD Arciv. 7, Lubiana Arciv. 18, Trieste Capit. Breviarium Tergestinum; per il rito nella Collegiata di Cividale i codici Cividale XLI, LVII, CI, CII. QOD: Quǽsumus omnípotens Deus; Ts: Breviarium Tergestinum; p: in processione nelle rubriche. Per ulteriori dettagli vedasi il testo. |

L’esistenza

in diverse aree europee di testimoni precedenti i citati codici Aquileiensi,

inclusi anche gli Ordines Romani ,

che già presentavano diversi e sostanziali elementi in comune con la forma

aquileleiense del Vespero pasquale, non depone per un’origine autoctona della

medesima. Essa non rappresenta, o almeno non del tutto, un’esclusività

specifica del territorio, tuttavia va osservato come, diversamente da quanto

avvenne in altre geografiche, nelle terre patriarcali essa si mantenne, ed anzi

si sviluppò, con maggior tenacia nel tempo. Lo svolgimento locale del rito appare

innanzitutto essere una riproposizione ed adattamento ai luoghi nostrani di

quello che fu il Vespero “stazionale” di Pasqua in uso a Roma nel corso del

Medioevo, definito da Amalario come gloriosum officium in Romana Ecclesia

- forse derivato da un antico processo imitativo degli usi gerosolimitani (già

ravvisabile embrionalmente nell’Itinerarium

Ægeriæ )

- che ci viene tramandato soprattutto nelle descrizioni date dagli Ordines

XXX B e L (secondo la numerazione di Michel Andrieu) che datano alla fine

dell’VIII e del X secolo rispettivamente. Pur certamente collocandosi nella

tradizione romana senso lato, va

tuttavia notato il fatto che entrambi questi ordines siano stati redatti oltralpe . Inoltre,

un testimone di poco successivo ma strettamente e certamente romano, quale

l’antifonario della Basilica di San Pietro in Vaticano del XII secolo, presenta

alcune differenze significative con gli Ordines,

tra le quali anche l’ordine delle stationes

.

Complessivamente, si può quindi certamente concludere che a Roma il rito fosse già

ben radicato ma non è possibile escludere che nel suo sviluppo abbiano poi

influito contaminazioni da usi nordici, con elementi simili, peraltro, proprio a

quelli riscontrati ad Aquileia. In mancanza di testimoni patriarcali antichi, è

in ogni caso allo stato impossibile stabilire con certezza quando e da dove

tali usi fossero giunti in ambito aquileiense. Va comunque segnalato come

l’ordine delle stationes nell’ uso di

Aquileia fosse più simile a quello in uso presso San Pietro. D’altra parte,

come significativamente affermava lo studioso salesiano Armando Cuva: «Va

rilevato che la diffusione degli Ordines

favorì lo sviluppo della celebrazione in tutta l’area della liturgia romana.» e

ciò è generalmente sempre vero per quanto attiene l’esportazione delle prassi in

uso nell’Urbe. In aggiunta, appare meritevole di ulteriori indagini una

caratteristica che si riscontra nell’uso aquileiese ma assente nei libri romani

antichi, e cioè la statio ad sepulchrum.

Sulla

scorta del testimone più antico (Ordo

XXXB) descriveremo quindi succintamente le modalità celebrative convenzionalmente

definite romane di questa peculiare officiatura vespertina, che si teneva dalla

domenica di Pasqua fino al sabato in albis, in modo da poter cogliere

facilmente le analogie, ed anche gli adattamenti e le differenze, del costume

locale. Il clero si raccoglieva sotto la Croce trionfale eretta sulla pergula

della navata della basilica di San Giovanni in Laterano, al canto del Kýrie

essi muovevano alla volta dell’abside per prendere posto durante il canto dei

salmi 109 (Díxit Dóminus), 110 (Confítebor tibi Dómine) e 111 (Beátus

vir). Tra il secondo ed il terzo salmo venivano intercalati dei versetti,

dal salmo 92 (Dóminus regnávit), fortemente allusivi al trionfo di

Cristo per mezzo della risurrezione, declamati sia in latino che in greco . Si

cantava dunque il Magníficat ed un’orazione chiudeva questa prima parte

del rito. Ingrossata dalle fila dei neofiti rivestiti della loro candida tunica,

una processione muoveva dietro l’abside dell’arcibasilica, sotto il portico non

più esistente, alla volta del battistero (entrando dalla parte opposta

all’attuale entrata) al canto dell’antifona In die resurrectiónis meæ,

che abbiamo riscontrato essere attestata nell’uso cividalese e marciano. Presso

il battistero si cantava il salmo 112 (Laudáte puéri Dóminum) , dei

versetti in lingua greca, la reiterazione del Magníficat ed un’orazione

chiudevano questa fase dell’officiatura. La processione quindi si riformava per

volgersi, al canto del Vidi aquam,

in direzione del contiguo e non più esistente oratorio della Croce, detto

Sant’Andrea ad Crucem, ove i neofiti avevano ricevuto, nel corso dei

riti vigiliari, la consignatio. È interessante notare come la statio ad Crucem, sia ad Aquileia sia a San Pietro in Vaticano, precedesse

quella ad Fontem. Pur essendo

impossibile trarre conclusioni definitive sull’argomento, va comunque segnalata

la possibile rilevanza, nello sviluppo degli usi locali, della spazialità del

rito, intesa non solo come progettazione dello spazio sacro in funzione del

culto ma anche, in caso di accoglimento di nuove varianti cerimoniali su un

substrato preesistente, come adattamento dello svolgimento rituale alla

disposizione del luogo liturgico .

Alla Croce veniva cantato il salmo 113 (In éxitu Israël) , un

versetto alleluiatico (su testo del salmo 94, Veníte exultémus,

abitualmente impiegato come Invitatorium al Mattutino), l’ulteriore

ripetizione del Magníficat ed un’orazione concludeva il Vespero .

Come annota l’Ordo: «Hæc ratio per totam ebdomadam servabitur usque in

dominica alba» .

Ci

troviamo dunque di fronte a un Vespero “stazionale”, con delle peculiari visite

a luoghi che, come afferma il Righetti, «avevano lo scopo precipuo di

ricondurre i neofiti in pio pellegrinaggio ai luoghi memorandi dove la notte

precedente si era compiuta la loro rigenerazione cristiana ».

Apparirà perciò naturale inquadrare questi particolari riti proprio nel

contesto di “stazionalità”, come accennato di probabile derivazione

gerosolimitana, che caratterizzava in modo importante le celebrazioni romane dell’età

di mezzo. Così come nell’ambito di esse, ed assieme ad esse, ebbe a perdurare, parimenti

assieme ne condivise il declino che si situa nel XIV secolo, segnatamente nel

periodo della “cattività avignonese” che decretò il loro abbandono .

Con il ritorno del papa a Roma - complice anche lo stato di degrado in cui

versavano gli edifici ecclesiastici - le liturgie papali assunsero prevalentemente

una dimensione palatina e dunque una configurazione più “statica” rispetto alla

antica “stazionalità”, di cui poco più rimase che la mera menzione della chiesa

dove si faceva stazione nel Missale

Romanum in particolare nei “tempi forti”. A ciò si aggiunga, per quanto

concerne lo specifico caso dei Vesperi pasquali, che le cappelle non erano

dotate del fonte battesimale, tappa tra le principali di questa particolare

celebrazione. Per tale ordine di concause, nell’uso della curia romana, per

celebrare il Vespero pasquale, ci si accontentò di prendere le cinque antifone

delle Lodi da premettere e far seguire agli ordinari cinque salmi (dal 109 al

113) assegnati al Vespero delle domeniche. In questa nuova fase, le uniche

caratteristiche peculiari dei Vesperi pasquali romani furono l’assenza del Capitulum

(la breve lettura scritturale collocata dopo la salmodia), dell’inno (la cui

assenza è caratteristica del modo arcaico di ordinare l’Ufficio) ed il

versetto, sostituiti dall’Hæc dies, già adoperato come graduale nella

Messa e qui indicato come antifona. In tale forma lo ritroveremo

“cristallizzato” nel Breviarium tridentino .

Tuttavia la forma antica non fu abbandonata del tutto e conobbe delle locali sopravvivenze,

caratterizzate da una marcata diversità degli usi, come nel caso della

giurisdizione ecclesiastica aquileiense, ma anche in diocesi della Francia e

della Renania ed in seno agli usi propri di qualche Ordine religioso . Appare

estremamente interessante che del “Vespero battesimale” si faccia menzione

nell’ Institutio Generalis della Liturgia Horarum – collegata alla

Costituzione Apostolica Laudis Canticum

del 1970 - laddove, al 213 se ne raccomanda la conservazione .

Ciò appare significativo quanto a testimonianza di questa singolare

sopravvivenza ma anche, come riteneva Armando Cuva ,

una solida premessa alla prospettiva di restaurazione e recupero di quella che

il Beato Ildefonso Schuster definì essere «la cerimonia più caratteristica

della festa di Pasqua in Roma» .

Gianluca Gortan Cappellari - Francesco G. Tolloi